Fiches biographiques

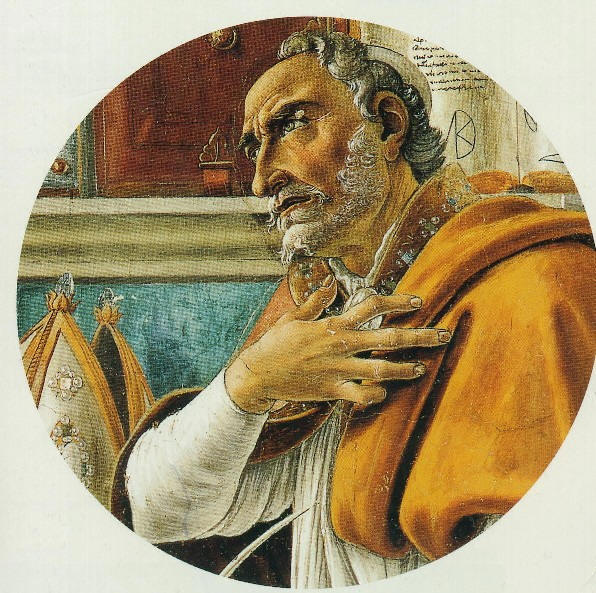

Saint Augustin

Saint Augustin (354-430): Sa Vie

Augustin est né à

Thagaste, une petite ville romaine de la côte algérienne actuelle. Il

appartient à la petite élite chrétienne locale. Il est nourri par les

perspectives dorées de carrière à Rome. Il pratique un paganisme local,

c'est une communauté syncrétique qui intègre des éléments locaux, chrétiens

et romains. Il voulait être avocat, c'est une profession disait-il ou plus

on ment plus on réussit. finalement il ouvrira à Carthage une école de

rhétorique. Son talent de professeur le pousse à Rome ou on le réclame puis

à Milan. Il a aussi une vie privée très agitée, il est très préoccupé par

les problème de chaire.

Augustin est né à

Thagaste, une petite ville romaine de la côte algérienne actuelle. Il

appartient à la petite élite chrétienne locale. Il est nourri par les

perspectives dorées de carrière à Rome. Il pratique un paganisme local,

c'est une communauté syncrétique qui intègre des éléments locaux, chrétiens

et romains. Il voulait être avocat, c'est une profession disait-il ou plus

on ment plus on réussit. finalement il ouvrira à Carthage une école de

rhétorique. Son talent de professeur le pousse à Rome ou on le réclame puis

à Milan. Il a aussi une vie privée très agitée, il est très préoccupé par

les problème de chaire.

Il est adepte du dualisme manichéen. C'est une doctrine qui fait du mal un

principe rival du bien. Sous l'influence de sa mère, famille chrétienne, en

lisant Plotin et les néoplatoniciens, il abandonne rapidement ce dualisme.

Plotin le convainc que l'Un, le bien originel est la source de tout ce qui

existe, le mal simple défaut du bien, n'est donc pas à ériger au même rang

que le bien.

Il se convertit au christianisme et demande le baptême en 388. Il est

ordonné prêtre en 391, il devient évêque d'Hippone (Bône deuxième ville

d'Afrique) en 395. En 410 Rome est envahit par les barbares qui prétendent

que les dieux délaissés punissent les Romains, augustin réplique alors par

son ouvrage : « la cité de Dieu ».

Il meurt en 430 à Hippone pendant que des hordes de vandales assiégent sa

ville.

SAINT AUGUSTIN (354-430) : Sa Philosophie

Saint Augustin est à la fois témoin de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, acteur de l'Eglise chrétienne, et un homme de la fin de l'Antiquité hanté par de grandes questions philosophiques et religieuses. Son œuvre immense recourt avec succès à tous les genres littéraires, du traité philosophique à l'échange épistolaire, de l'autobiographie au sermon.

Après avoir cherché réponses à ses questions auprès des manichéens, en adhérant à leur secte pendant presque dix ans, il découvre à Milan le néoplatonisme relu par un chrétien, l'évêque Ambroise, et y trouve enfin une philosophie capable de fonder rationnellement sa foi. C'est donc une mutation intellectuelle qui provoque sa conversion religieuse.

C'est dans le texte

que se trouve le moteur enfin efficace de la conversion: la grâce divine se

produit dans la lecture:(extrait des

confessions)

"Je pris le livre, l'ouvris et lus en silence, le premier chapitre où

tombèrent mes yeux : "ne vivez pas dans la ripaille et l'ivrognerie, ni dans

les plaisirs impudiques du lit, ni dans les querelle et les jalousies; mais

revêtez-vous du Seigneur Jésus-christ, et ne pourvoyez pas à la

concupiscence de la chaire." Je ne voulus pas en lire d'avantage, c'était

inutile. a peine avais-je fini de lire cette phrase qu'une espèce de lumière

rassurante s'était répandue dans mon cœur, y dissipant toutes les ténèbres

de l'incertitude.

La vie de cet homme étonnant, dont les talents d'orateur rivalisent avec ses capacités spéculatives, est donc animée par un désir ardent de connaître Dieu. De ce désir découle une mystique où le théologien ne cesse d'être un penseur et où le philosophe se nourrit de l'expérience quotidienne de la foi. Toute l'œuvre augustinienne, dans son ampleur et sa variété, est un dialogue perpétuel entre un homme qui cherche Dieu, et Dieu qui le guide. Ses quelque 113 traités, 200 lettres et 500 sermons sont traversés par l'intuition fondamentale de la recherche de Dieu.

Ainsi, le De Trinitate avance la thèse selon laquelle le mystère de la Trinité, dogme religieux fondamental, s'incarne dans tous les êtres, du plus matériel au plus spirituel, et ouvre sur une ontologie et une psychologie des facultés. L'âme humaine, qui est à la fois mémoire, intelligence et volonté, représente aussi la triple image du Créateur. Par sa nature, l'homme est d'abord uni à Dieu, car créé à son image. Toutefois, l'homme est sans doute l'image la plus complexe de Dieu, car il est le seul être capable de refuser ce statut d'image. Si notre volonté tend foncièrement à s'attacher à Dieu par l'amour, elle peut aussi s'en détourner par l'orgueil, lorsque nous nous préférons à Dieu et croyons trouver en nous-mêmes le bien que seul Dieu peut nous accorder. L'orgueil, qui est ainsi la racine de tous les vices, permet de comprendre que le mal n'est pas une substance opposée à la bonté divine, mais une privation, une déficience de notre volonté qui se détourne de sa destination propre, se prive de Dieu et se perd loin de lui.

Le sens le plus haut de notre liberté est donc, selon Saint Augustin, non pas de choisir entre bien et mal, mais d'adhérer à l'action de Dieu en nous. Les événements de notre vie deviennent ainsi des étapes d'une histoire au cours de laquelle, perdus loin de Dieu, nous revenons vers lui, grâce à lui. L'itinéraire individuel s'épanouit dans l'histoire collective, et la spiritualité augustinienne s'achève dans une théologie de l'histoire, formulée dans les 22 livres de la Cité de Dieu.

Bibliographie :

Contre les philosophes de l’académie 386

Du libre arbitre 388/395

Le Maître 389

De la Trinité 399/419

Les Confessions 400

La cité de Dieu 410/426

Fiche préparée par Jean Michel

Van Couyghem

Saint Augustin - Les confessions (I-III)

par Jean-Claude Fraisse

Cet

ouvrage de Jean-Claude Fraisse sur Les

Confessions (I-III) de Saint Augustin, anciennement publié dans la

collection Profil d'une oeuvre chez

Hatier, est repris ici grâce au soutien de Laurence Hansen-Løve, ancienne

directrice de la collection.

"Les Confessions, par leur souci de mémoire descriptive,

d’auto-justification, de proposition d’un itinéraire spirituel exemplaire,

sont devenues elles-mêmes le modèle de tant de «Méditations», «Journaux»,

«Itinéraires», «Confessions» mêmes, que l’on doit toujours rechercher, à

travers les temps ultérieurs, les normes qu’elles ont imposées aux écrits

dont elles constituaient l’horizon, même lorsqu’ils s’en sont résolument

démarqués. Sans doute est-ce aux Confessions d’Augustin que ces écrits

doivent, non seulement leur volonté de se proposer pour modèles et de

justifier des voies nouvelles, mais leur conscience des enrichissements liés

aux erreurs, leur mise au jour des conflits entre spontanéité personnelle et

nécessités de la tradition sociale, leur vivante expérience de l’obscurité

de l’homme à lui-même. On y retrouve le conflit entre des fins rationnelles

ou intérieures et des motivations obscures, aliénantes et, éventuellement,

corruptrices. La lumière que le néophyte a reçue en fait toujours à la fois

un juge intransigeant, et un analyste de ses incertitudes antérieures,

autrement dit un philosophe soucieux du Bien et un psychologue «des

profondeurs»."

Bienvenue| Cours de philosophie| Suivi des classes| Fiche auteur| Liens sur la philosophie| Nos travaux| Informations E-mail : philosophie.spiritualite@gmail.com