La Nature peut faire l’objet de spéculations, la question de son origine est à la source des mythes fondateurs de nos sociétés. Mais dans un monde tel que le nôtre, dans un monde où la nature est l’objet d’explications scientifiques, les questions d’origine sont éludées. Ce qui subsiste dans notre relation à la Nature, c’est un nouvel objet, esthétique celui-là, la Nature est l’objet d’une admiration, admiration qui est le pendant de notre savoir objectif. Ainsi les prouesses de notre science et de notre technique nous ont rendu maître de la Nature et pourtant, nous gardons une nostalgie de l’écoute poétique de la Nature.

Pendant ce temps là, la Terre, elle, va plutôt mal. Éventrée par nos bulldozers, polluée par nos usines, désertifiée par notre agriculture sauvage. Nous avons réussi à conquérir la Nature, maintenant, il nous faut conquérir la maîtrise du conquérant pour l’empêcher de tout saccager ! Alors se pose un problème tout à fait inédit, celui du respect de la Nature. Se pose le problème de savoir jusqu’où nous devons aller dans la transformation de la Nature. En clair nous sommes aujourd’hui obligés de demander:

Pourquoi devons-nous respecter la Nature ?* *

*

Sur une question pareille, nous ne pouvons pas nous lancer d’abord dans un débat théorique. Nous devons porter toute notre attention sur les faits. Or si la question du respect de la Nature se pose, c’est parce que nous constatons autour de nous des dégradations flagrantes de la Nature liées à un usage violent de la technique.

Le modèle occidental exerce sur les peuples de la Terre une puissante séduction. Nous avons des machines redoutablement efficaces, nous vivons dans un luxe tapageur, nous avons les moyens de résorber la pauvreté et la maladie, les moyens de limiter les catastrophes naturelles. Nos médias répandent des images d'une liberté adolescente, d'une licence sans limites. Comment ne pas susciter l’envie des peuples archaïques, l’envie de ressembler aux occidentaux, de vivre comme eux, dans un monde où la publicité serait un modèle, où la jeunesse cocaïnée est implicitement un modèle, ou le coca-cola est un emblème ; ce monde dans lequel tout ce qui est produit massivement est le plus souvent contre-nature, à l'image de l’audace architecturale des gratte-ciels qui vient défier les constructions de la Nature ? en bref, pour bien des peuples, l’occident est une figuration mythique du paradis et le modèle occidental une référence obligée quant aux réformes qu’il conviendrait de mener.

![]() ---------------On a pu montrer que si le tiers

monde accédait à ce mode de vie, ce serait en fait la fin de la Nature et de l’humanité. Selon le calcul, si l’Inde et la Chine consommaient autant de papier qu’un occidental, tous les arbres de la Terre disparaîtraient en un an ! Autre exemple : Christophe Colomb parlait de l’île d’Hispaniola, près de Haïti en ces termes : « Ses terres sont élevées, découpées de nombreuses sierras et de montagnes grandioses… Tout est beau, avec mille formes différentes ; tout est accessible et riche en arbres de milles espèces, et si hauts qu’ils semblent toucher le ciel ». Le même paysage, vu du même point de vue, aujourd’hui est complètement désertique. 90% de la forêt a été défrichée. De plus « puisqu’il n’y a plus d’arbres, les pluies de mousson lessivent le sol, emportant les terres de surface vers la mer. Le bois est utilisé pour faire du feu et cuire des aliments qui deviennent de plus en plus rares du fait de l’érosion du sol ». La plus grande partie de la déforestation s’est produite depuis 1950. A cette époque, il était facile de se procurer des machines comme les tronçonneuses

---------------On a pu montrer que si le tiers

monde accédait à ce mode de vie, ce serait en fait la fin de la Nature et de l’humanité. Selon le calcul, si l’Inde et la Chine consommaient autant de papier qu’un occidental, tous les arbres de la Terre disparaîtraient en un an ! Autre exemple : Christophe Colomb parlait de l’île d’Hispaniola, près de Haïti en ces termes : « Ses terres sont élevées, découpées de nombreuses sierras et de montagnes grandioses… Tout est beau, avec mille formes différentes ; tout est accessible et riche en arbres de milles espèces, et si hauts qu’ils semblent toucher le ciel ». Le même paysage, vu du même point de vue, aujourd’hui est complètement désertique. 90% de la forêt a été défrichée. De plus « puisqu’il n’y a plus d’arbres, les pluies de mousson lessivent le sol, emportant les terres de surface vers la mer. Le bois est utilisé pour faire du feu et cuire des aliments qui deviennent de plus en plus rares du fait de l’érosion du sol ». La plus grande partie de la déforestation s’est produite depuis 1950. A cette époque, il était facile de se procurer des machines comme les tronçonneuses

![]() pour couper le bois. Les haïtiens sont-ils conscients de ce qu’il font ? Oui, mais de manière fragmentaire. Ils disent qu’ils n’ont pas le choix. Ils ont faim, il leur faut nourrir leur famille. Ils sont donc pris dans un

cercle vicieux entre leurs fins économiques et les moyens technologiques de les satisfaire. Ils voient le bénéfice immédiat d’exploiter la forêt, ils ne cherchent pas à voir plus loin, à penser ce qu’ils font sur un plan plus global. Alors la destruction fait son chemin. Quand nous faisons tourner des usines pour produire de l’électricité, du métal, des objets techniques, nous le faisons avec un impératif de coût minimal. Ce qui revient toujours à prendre des solutions très polluantes pour l’environnement, car toutes les solutions moins polluantes sont plus onéreuses.

Nous préférons dans la plupart des cas ce qui engendre une productivité maximale, même si cela se payera par l’emploi d’une technologie destructrice.

pour couper le bois. Les haïtiens sont-ils conscients de ce qu’il font ? Oui, mais de manière fragmentaire. Ils disent qu’ils n’ont pas le choix. Ils ont faim, il leur faut nourrir leur famille. Ils sont donc pris dans un

cercle vicieux entre leurs fins économiques et les moyens technologiques de les satisfaire. Ils voient le bénéfice immédiat d’exploiter la forêt, ils ne cherchent pas à voir plus loin, à penser ce qu’ils font sur un plan plus global. Alors la destruction fait son chemin. Quand nous faisons tourner des usines pour produire de l’électricité, du métal, des objets techniques, nous le faisons avec un impératif de coût minimal. Ce qui revient toujours à prendre des solutions très polluantes pour l’environnement, car toutes les solutions moins polluantes sont plus onéreuses.

Nous préférons dans la plupart des cas ce qui engendre une productivité maximale, même si cela se payera par l’emploi d’une technologie destructrice.

On dit que l’on n’a pas le choix, qu’il faut satisfaire aux besoins de la nation. Avec le même raisonnement, on peut justifier n’importe quoi : la culture du pavot pour fabriquer de l’opium et de l’héroïne :

"ces pauvres paysans, ils vivent de la culture du pavot, on ne va pas les jeter dans la misère ! » C’est encore le même cercle vicieux qui est là quand il s’agit de fermer une usine qui rejette des tonnes de charbon dans l’atmosphère et salit l’environnement : « et les ouvriers qui y travaillent alors ? Il faut bien qu’ils vivent ».

cf.

David Bohm et Mark Edwards Pour une

révolution de la conscience.

On dit que l’on n’a pas le choix, qu’il faut satisfaire aux besoins de la nation. Avec le même raisonnement, on peut justifier n’importe quoi : la culture du pavot pour fabriquer de l’opium et de l’héroïne :

"ces pauvres paysans, ils vivent de la culture du pavot, on ne va pas les jeter dans la misère ! » C’est encore le même cercle vicieux qui est là quand il s’agit de fermer une usine qui rejette des tonnes de charbon dans l’atmosphère et salit l’environnement : « et les ouvriers qui y travaillent alors ? Il faut bien qu’ils vivent ».

cf.

David Bohm et Mark Edwards Pour une

révolution de la conscience.

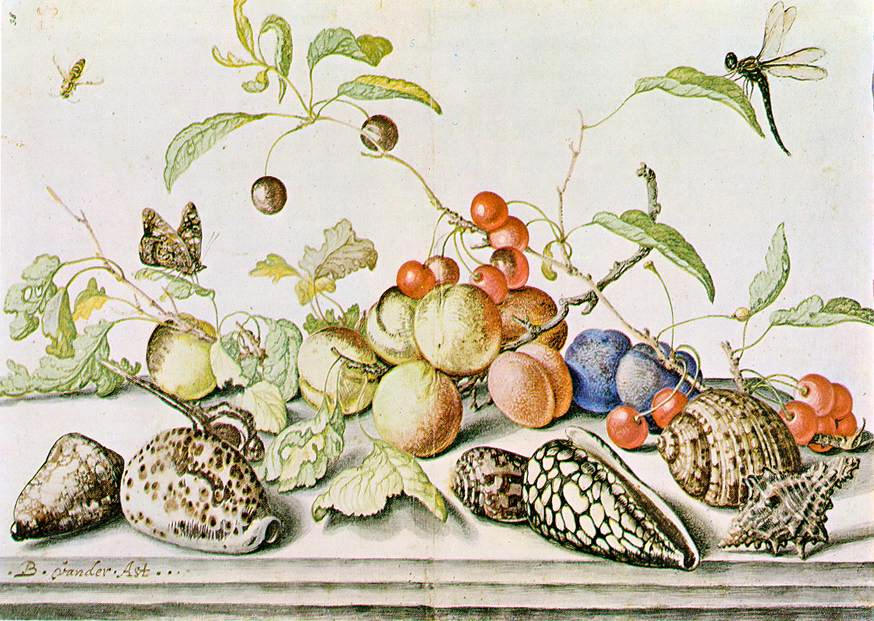

Cependant, ce genre de cercle vicieux n’est que la conséquence d’une représentation de la Nature qui est la nôtre. L’homme moderne jouit depuis l’aube de la science moderne d’inventions techniques stupéfiantes. Il a tous les moyens de réaliser un programme mis en œuvre depuis le début de la science occidentale, le programme de maîtrise de la

Nature, programme qui est de fait devenu le programme de la domestication de la Nature au nom d’une fin prétendue, la satisfaction des besoins humains. Et comme les besoins d’une société comme la nôtre sont constamment multipliés et encouragés, la nécessité de les satisfaire implique une exploitation boulimique, une exploitation frénétique des ressources naturelles. Est-ce que pour autant ce modèle culturel était voué à être une idéologie de la manipulation de la Nature ? Il est honnêtement très difficile de répondre « non » à pareille question, tant l’Histoire nous accuse. Claude Lévi-Strauss ne prend pas de gants sur cette question. Il remarque que d’un côté « nous entourons d’une véritable vénération certaines synthèses… les œuvres des grands artistes : peintres, sculpteurs, musiciens. Nous construisons des musées qui sont un peu l’équivalent des temples d’autres sociétés, pour les y recueillir, et il nous apparaîtrait comme un désastre, une catastrophe universelle, que toute l’œuvre de Rembrandt ou de Michel-Ange fût anéantie… ». Mais de l’autre, que faisons nous des chefs d’œuvre de la Nature ? Sommes-nous seulement capables de les respecter ? « Lorsqu’il s’agit de synthèses infiniment plus complexes encore, et infiniment plus irremplaçables aussi, que sont les espèces vivantes, qu’il s’agisse des plantes et des animaux, alors nous agissons avec une irresponsabilité, une désinvolture totale ». Nous sommes prêts à respecter une

![]() œuvre de la pensée humaine, mais pas prêts

à respecter l’œuvre de la Nature. Il y a des traits convergents de la culture occidentale qui vont dans cette direction : cette sorte de nocivité explique

Lévi-Strauss, qui « de la tradition judéo-chrétienne, et, d’autre par plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, fait de l’homme un maître, un seigneur absolu de la création ». La tradition judéo-chrétienne en effet véhicule l’idée que l’homme a reçu la Nature des mains de Dieu, afin d’en jouir à sa guise, puisque de toute manière, en vertu du péché originel, la Nature est maudite. La science moderne, elle, prend son élan dans la tentative de devenir « maître et possesseur de la Nature », au-delà de ce que Descartes avait lui-même escompté. Dans une direction, comme dans l’autre, la Nature est vue comme un objet et non comme un sujet à part entière. Si l’homme avait un tant soit peu d’humilité pour « respecter toutes les formes de la vie en dehors de la sienne », il se « mettrait à l’abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même ».

œuvre de la pensée humaine, mais pas prêts

à respecter l’œuvre de la Nature. Il y a des traits convergents de la culture occidentale qui vont dans cette direction : cette sorte de nocivité explique

Lévi-Strauss, qui « de la tradition judéo-chrétienne, et, d’autre par plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, fait de l’homme un maître, un seigneur absolu de la création ». La tradition judéo-chrétienne en effet véhicule l’idée que l’homme a reçu la Nature des mains de Dieu, afin d’en jouir à sa guise, puisque de toute manière, en vertu du péché originel, la Nature est maudite. La science moderne, elle, prend son élan dans la tentative de devenir « maître et possesseur de la Nature », au-delà de ce que Descartes avait lui-même escompté. Dans une direction, comme dans l’autre, la Nature est vue comme un objet et non comme un sujet à part entière. Si l’homme avait un tant soit peu d’humilité pour « respecter toutes les formes de la vie en dehors de la sienne », il se « mettrait à l’abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même ».

Il semble donc important de tenter quelques comparaisons pour voir si nécessairement tous les modèles culturels conduisent à la prédation de la Nature. Et ce n’est pas du tout le cas. « Même les peuples dits ‘primitifs’ qu’étudient les ethnologues ont un profond respect pour la vie animale et végétale ; ce respect s’exprime chez eux par ce que nous considérons comme autant de superstitions, mais qui c onstituent des freins très efficaces pour maintenir un certain équilibre naturel entre l‘homme et le milieu qu’il exploite ». L’animisme des peuples primitifs est peut-être fondé sur une pensée inexacte, mais au moins il est efficace pour limiter l’action de l’homme. La peur n’a rien de rationnel certes, mais craindre que les dieux ne se mettent en colère parce que l’on aura massacré une vallée est déjà une manière de respecter la Nature. L’homme, de toute manière,

agit dans la Nature et la modifie, mais c’est sa culture qui lui dit ce qu’il peut faire ou ne pas faire. Chez certains peuples, le chasseur qui tue une proie fait une prière à l’âme de l’animal et remercie la Nature pour le don qu’elle lui fait. C’est tout de même différent de la pratique qui consiste à aller se défouler avec un fusil tous les dimanches sur les bécasses, les merles et les lapins, rien que pour le plaisir ! Il y a une déférence et une noblesse dans l’attitude du soi-disant « primitif » qui le montre en fait plus civilisé que nous autres occidentaux. Mieux, tant qu’on y est ! : après tout, il y a ici des superstitions qui méritent d’être protégées et non pas remplacées par un savoir scientifique. On y gagnerait au moins la préservation du milieu, que la techno-science elle n’a pas su préserver !

Dans la mesure où la Nature est représentée comme une divinité, elle est nécessairement respectée

et nous devrions à notre tour reconnaître la valeur d’une représentation qui semble personnifier la Nature, la voir comme un Vivant éternel doué d’intelligence et cela pour des raisons qui sont au moins éthiques.

onstituent des freins très efficaces pour maintenir un certain équilibre naturel entre l‘homme et le milieu qu’il exploite ». L’animisme des peuples primitifs est peut-être fondé sur une pensée inexacte, mais au moins il est efficace pour limiter l’action de l’homme. La peur n’a rien de rationnel certes, mais craindre que les dieux ne se mettent en colère parce que l’on aura massacré une vallée est déjà une manière de respecter la Nature. L’homme, de toute manière,

agit dans la Nature et la modifie, mais c’est sa culture qui lui dit ce qu’il peut faire ou ne pas faire. Chez certains peuples, le chasseur qui tue une proie fait une prière à l’âme de l’animal et remercie la Nature pour le don qu’elle lui fait. C’est tout de même différent de la pratique qui consiste à aller se défouler avec un fusil tous les dimanches sur les bécasses, les merles et les lapins, rien que pour le plaisir ! Il y a une déférence et une noblesse dans l’attitude du soi-disant « primitif » qui le montre en fait plus civilisé que nous autres occidentaux. Mieux, tant qu’on y est ! : après tout, il y a ici des superstitions qui méritent d’être protégées et non pas remplacées par un savoir scientifique. On y gagnerait au moins la préservation du milieu, que la techno-science elle n’a pas su préserver !

Dans la mesure où la Nature est représentée comme une divinité, elle est nécessairement respectée

et nous devrions à notre tour reconnaître la valeur d’une représentation qui semble personnifier la Nature, la voir comme un Vivant éternel doué d’intelligence et cela pour des raisons qui sont au moins éthiques.

C’est en ce sens que même les rêveries des poètes de la Nature ont une valeur, car au moins dans la représentation d’une Nature divine, l’homme ne se sent plus séparé, l’homme cesse de voir dans la Nature un simple objet. (document) Des mots comme ceux de Bernardin de Saint-Pierre ont une valeur en ce sens : « La Nature est la source de tout ce qui existe; son langage n'est point intelligible et variable, comme celui des hommes et de leurs livres; les hommes font des livres, mais la Nature fait des choses... tout livre est l’art d'un homme, mais la Nature est l'art de Dieu ».

En conséquence, donc le premier point est donc : ce qui sépare l'homme moderne avec sa technique et le primitif et son savoir traditionnel n'est pas seulement une question de manipulation à petite ou grande échelle. On ne peut pas dire que la Nature nous "accompagne" depuis le début de notre évolution, comme si elle avait toujours été à notre disposition, car la Nature n’est pas une chose à coté de nous, puisque l'homme en fait partie. En d’autres termes, nous devons penser la Nature non plus de manière fragmentaire, mais comme une Totalité. La mise en évidence des cycles de la Nature, peut nous permettre de reconnaître l'interdépendance des espèces vivantes. En un sens donc, l’écologie est une façon de retrouver une très ancienne idée, l’idée d’un lien profond entre l’homme et la Nature, lien qui a été coupé dans la culture occidentale et qui est demeuré vivant dans les cultures traditionnelles.

Cette compréhension nous reconduit à une reformulation du respect que nous devons à la Nature. Et c’est là que les mots semblent limités. Le terme de « respect" est-il adéquat pour désigner une relation entre l’homme et la Nature ?(exercice 9b)

1) D’abord, il ne faut pas confondre le respect et l’admiration. Nous admirons ce qui possède une valeur, ce qui nous semble grand, élevé, ce qui a une beauté presque inaccessible, ce qui relève du prodige ou de l’héroïsme. Nous sommes parfois capables d’admirer la Nature, quand sa beauté est grandiose, quand elle nous saisit de stupeur. Ce qui est assez rare, car nous sommes très souvent indifférents. L’admiration est un sentiment dans lequel l’esprit s’incline devant ce qui dépasse ses limites. Si nous devions pour respecter un homme l’admirer, nous ne respecterions que très peu d’entre nous : quelques vedettes du show business ? Quelques joueurs de foot ? Quelques héros mythiques. Quelques hommes remarquables. Pas le pauvre type qui dort dans un carton devant une vitrine de luxe. Le respect suppose la

![]() ---------------reconnaissance d’une dignité qui possède une valeur devant laquelle toute action doit s’arrêter pour ne pas lui porter atteinte. Le mot respect est peut-être mal choisi pour désigner la relation de l’homme à la Nature. Que veut dire respecter ? Dans la tradition philosophique occidentale, le respect se rapporte d’abord à la personne. Pas à la Nature, ni à la Vie, ni aux choses, « aux animaux privés de raison », comme dit Kant. Le

---------------reconnaissance d’une dignité qui possède une valeur devant laquelle toute action doit s’arrêter pour ne pas lui porter atteinte. Le mot respect est peut-être mal choisi pour désigner la relation de l’homme à la Nature. Que veut dire respecter ? Dans la tradition philosophique occidentale, le respect se rapporte d’abord à la personne. Pas à la Nature, ni à la Vie, ni aux choses, « aux animaux privés de raison », comme dit Kant. Le

C’est justement là où nous devons porter la critique. Il est irresponsable de penser que la Nature est une simple chose « dont on peut disposer à sa guise ». Faut-il alors « personnifier » la Nature pour la rendre respectable ? Mais ce serait en contradiction flagrante avec notre représentation mécaniste de la Nature qui justement demande que l’on cesse de regarder la nature comme on regarde un être humain. Il y a des associations qui luttent pour faire reconnaître l'animal comme une personne ! Mais la science s’est édifiée sur la réification de l’objectivité ; la science nous a appris à ne voir dans la nature qu’une somme de mécanismes liés par des lois et on nous demanderait de voir dans la Nature une personne digne de respect ? Cela semble assez ridicule pour nous, même si cela a un sens profond dans bien des cultures où la Nature est identifiée avec la Mère universelle et respectée comme telle. C’est une observation que fait David Bohm : « les peuples primitifs d’antan attribuaient une valeur très élevée à la Terre… certaines tribus d’indiens sud américains considéraient la Terre comme leur mère et croyaient qu’il était de leur devoir de prendre soin de leur mère. Les choses ont changé, la terre apparaît désormais comme un filon à exploiter ». Nous voyons dans la Nature non pas un sujet, un être vivant, mais un objet, une chose dont on peut disposer à sa guise. Comment pourrait-on alors la respecter ?

Mais la science s’est édifiée sur la réification de l’objectivité ; la science nous a appris à ne voir dans la nature qu’une somme de mécanismes liés par des lois et on nous demanderait de voir dans la Nature une personne digne de respect ? Cela semble assez ridicule pour nous, même si cela a un sens profond dans bien des cultures où la Nature est identifiée avec la Mère universelle et respectée comme telle. C’est une observation que fait David Bohm : « les peuples primitifs d’antan attribuaient une valeur très élevée à la Terre… certaines tribus d’indiens sud américains considéraient la Terre comme leur mère et croyaient qu’il était de leur devoir de prendre soin de leur mère. Les choses ont changé, la terre apparaît désormais comme un filon à exploiter ». Nous voyons dans la Nature non pas un sujet, un être vivant, mais un objet, une chose dont on peut disposer à sa guise. Comment pourrait-on alors la respecter ?

Nous ne pouvons plus le faire que sous la coupe d’une obligation dramatique : nous n’avons plus le choix, ou bien l’homme respecte la Nature et il y a un avenir pour l’humanité, ou il ne respecte pas la Nature et il n’y a pas d’avenir du tout. Les catastrophes écologiques nous reconduisent régulièrement à cette évidence. Dès lors, il devient indispensable de changer la nature de notre relation à la Nature. Il est possible de partir d’une analogie. (R)

Au XVIIème siècle la philosophie politique a inventé le modèle du contrat social pour fixer les limites de la conduite morale régissant les rapports entre citoyens d’un même État. Selon Michel Serres, il nous appartient maintenant d’inventer Le contrat naturel par lequel nous fixerons les limites de l’action de l’homme sur la Nature, le sens des droits et des devoirs. Si nous avons en société des droits, c’est sous la condition de respecter les devoirs qu’ils impliquent en retour. Il faut remonter plus avant dans cette vision. Claude Levi-Strauss le dit justement : « Les droits que l’on peut reconnaître à l’homme ne sont qu’un cas particulier des droits qu’il nous faut reconnaître au pouvoir créateur de la vie »

2) Jusqu’à présent l’humanité a vécu dans une relation à la Nature qui est plus celle d’un parasite que d’un hôte. Nous avons seulement pensé à profiter de la Nature, sans imaginer une seconde qu’une vraie relation

![]() suppose le don et pas seulement l’exploitation. « Le parasite prend tout et ne donne rien ; l’hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose se définit par la réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit ».

(texte) En voyant enfin dans la Nature un sujet de droit, nous devrons apprendre à la respecter au même titre que nous respectons les ouvrages de l’homme. Alors seulement l’idée de respect de l’environnement commencera à prendre un sens.

cf.

Michel Serres

Le Contrat naturel.

suppose le don et pas seulement l’exploitation. « Le parasite prend tout et ne donne rien ; l’hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose se définit par la réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit ».

(texte) En voyant enfin dans la Nature un sujet de droit, nous devrons apprendre à la respecter au même titre que nous respectons les ouvrages de l’homme. Alors seulement l’idée de respect de l’environnement commencera à prendre un sens.

cf.

Michel Serres

Le Contrat naturel.

Question donc : « Alors que le cultivateur, autrefois, rendait en beauté, par son entretien, ce qu’il devait à la terre, à qui son travail arrachait quelques fruits. Que devons-nous rendre au monde ? ». Que pouvons nous donner à la Nature, nous autres postmodernes qui n’avons jusqu’à présent fait que profiter de la Nature ?

On pourrait bien répondre en disant que la question est floue, personne ne peut dire quel est le contenu précis du contrat naturel, car il n’est écrit nulle part. Le positivisme juridique a beau jeu de se moquer de l’idée même de Loi naturelle. Mais on peut en dire autant du contrat social tel que l’entendaient les philosophes du XVIII ème siècle : la formulation du contrat était implicite, elle posait les conditions, pour que des citoyens responsables puissent vivre ensemble dans une société politiquement organisée. « le vieux contrat social, aussi, restait non dit et non écrit : nul n’en a jamais lu ni l’original ni même la copie ». Cela n’empêche pas l'idée d’être féconde et éclairante. C’est vrai que la Nature ne nous parle pas un langage rationnel, c’est nous qui la déchiffrons dans le langage mathématique de la physique, c’est nous qui la voyons dans une représentation traditionnelle teintée d’animisme. « Nous ignorons la langue du monde, ou nous ne connaissons d’elle que les diverses versions animistes, religieuses ou mathématiques ». Mais cela n’empêche pas que nous puissions penser la relation entre l’homme et la Nature en terme de contrat, parce que de fait, nous vivons dans la Nature et non à côté d’elle, ou en face : nous faisons partie de la Nature, nous sommes soumis aux forces de la Nature, nous sommes pris dans les boucles écologiques, dans les cycles de la Nature. Donc, « la Terre nous parle en terme de forces, de liens et d’interaction, et cela suffit à faire un contrat. Chacun des partenaires en symbiose doit donc, de droit, à l’autre la vie sous peine de mort ». (texte) Michel Serres joue sur le sens du mot lien en prenant le terme de jeu de cordes de marin : «un contrat comprend. Nous sommes pris ensemble… le lien court de lieu en lieu… du local au local, mais surtout du local au global et du global au local ». ()

La conséquence importante du contrat naturel, c’est que nous devons entièrement revoir l’idée même du politique qui a eu cours jusqu’ici. Pendant des siècles la politique a été sociale, humaine, trop humaine ; pendant des siècles la politique a ignoré l’importance de l’insertion de l’homme dans la Nature. Pendant des siècles nous avons fermé les yeux sur le saccage de la Terre, et il faut maintenant que des usines de produits chimiques explosent, que des pétroliers souillent nos plages, que l’odeur des ordures nous monte au nez pour que nous commencions enfin à prendre conscience de notre responsabilité envers la Nature. Il est trop tard pour toutes les espèces animales qui ont disparu, mais il n’est pas trop tard pour sortir de notre léthargie. « Désormais nous réputerons inexact le mot politique, parce qu’il ne se réfère qu’à la cité, aux espaces publicitaires, à l’organisation administrative des groupes. Or il ne connaît rien au monde, celui qui demeure dans la ville, jadis appelé bourgeois. Désormais, le gouvernement doit sortir des sciences humaines, des rues et des murs de la cité .. inventer un nouveau contrat naturel en redonnant au mot Nature son sens originel ». (texte) La morale personnaliste doit être dépassée par la compassion qui enveloppe tout ce qui vit. De même, il n’est plus possible de raisonner en termes de nations quand l’enjeu est la survie de la Terre. Le nationalisme qui défend l’appartenance d’une terre ignore La Terre, le vaisseau Terre qui nous transporte tous. Cela veut dire qu’il faudra bien que nous apprenions à aimer la Terre, autant que nous sommes capables d’aimer l’humanité. « Aimer la Terre entière tout en saccageant le paysage alentour, voilà l’hypocrisie fréquente des moralistes qui restreignent la loi aux hommes… aimer son sol propre entraîne à d’inexpiables guerres dues aux passions de l’appartenance ». Désormais, il faut parler d’écologie-politique et pas seulement de politique. C’est d’autant plus grave que les dégâts écologiques procèdent le plus souvent d’une situation sociale qui nécessite des décisions politiques majeures pour interdire les pratiques nocives à l’environnement. A l’heure actuelle, il semble que seule l’instance politique semble pouvoir contrebalancer les considérations économiques qui conduisent à la destruction de la Nature. C’est au politique qu’il appartient de décider de protéger un littoral, de surveiller les manipulations génétiques, de veiller au respect des normes de pollutions etc. Mais cela suffit-il ? Suffit-il de parler le langage de la morale pour changer la relation de l'homme à la Nature?

Ce dont nous avons besoin c’est d’une révolution de la conscience. Il est urgent que notre regard sur la nature se modifie du tout au tout, que nous cessions de penser nos actions de manière fragmentaire, pour les voir de manière globale. Comment pouvons-nous donc apprendre à voir de manière différente, pour que l’action devienne globale ?

1) Il est nécessaire pour cela de comprendre comment fonctionne le mental ordinaire, comment se déploie une pensée qui isole, qui coupe les liens, qui n’a aucun sens des relations dans l’espace et dans le temps, qui ne voit pas la gravité des conséquences de ses actes. Bref, une pensée qui semble s’enfermer dans une bulle coupée de la réalité. David Bohm dans Pour une

Révolution de la Conscience, le dit avec précision : "La fragmentation consiste en une

division fausse - on divise des choses étroitement liées - ainsi qu'en une

unification fausse - on unit des choses qui n'ont pas d'unité". Si je distingue d’un côté la productivité agricole et ses

![]() ---------------rendements, et de l’autre la richesse de la faune et de la flore, je coupe dans ce qui n’est pas séparable. Si je répand des produits toxiques pour augmenter le rendement, en même temps, je détruis la faune et la flore. Second aspect, nous fabriquons des unités abstraites qui n’ont pas d’unité réelle. David Bohm prend l’exemple de la nation. Unité purement abstraire, sans réalité.

Une pensée fragmentaire entre sans cesse en contradiction avec la réalité des liens qui unissent toutes choses. Elle crée l’illusion qu’une action humaine peut rester enfermée dans une bulle sans porter à conséquence au-delà. Mais c’est une grave illusion que cette dualité fictive et, ce qui est encore plus inquiétant, c’est de remarquer qu’en plus nous avons tendance à polariser de manière très émotionnelle les dualités que nous avons

nous-mêmes créé. Ainsi "deux croyances différentes relatives à Dieu produiront une fragmentation intense - il en va de même pour les pensées relatives à la nature de la société... La fragmentation à l'égard de sujets que vous jugez essentiels aura des effets très puissants." Et c’est ainsi que nous sommes piégés par nos propres représentations, par nos catégories tranchées, par nos dualités irréductibles ; car la dualité polarisée engendre l’opposition.

---------------rendements, et de l’autre la richesse de la faune et de la flore, je coupe dans ce qui n’est pas séparable. Si je répand des produits toxiques pour augmenter le rendement, en même temps, je détruis la faune et la flore. Second aspect, nous fabriquons des unités abstraites qui n’ont pas d’unité réelle. David Bohm prend l’exemple de la nation. Unité purement abstraire, sans réalité.

Une pensée fragmentaire entre sans cesse en contradiction avec la réalité des liens qui unissent toutes choses. Elle crée l’illusion qu’une action humaine peut rester enfermée dans une bulle sans porter à conséquence au-delà. Mais c’est une grave illusion que cette dualité fictive et, ce qui est encore plus inquiétant, c’est de remarquer qu’en plus nous avons tendance à polariser de manière très émotionnelle les dualités que nous avons

nous-mêmes créé. Ainsi "deux croyances différentes relatives à Dieu produiront une fragmentation intense - il en va de même pour les pensées relatives à la nature de la société... La fragmentation à l'égard de sujets que vous jugez essentiels aura des effets très puissants." Et c’est ainsi que nous sommes piégés par nos propres représentations, par nos catégories tranchées, par nos dualités irréductibles ; car la dualité polarisée engendre l’opposition.

Nous ne pouvons pas résoudre le problème de la pensée fragmentaire au niveau de la pensée fragmentaire elle-même, il faut en sortir. Ce qui veut dire sortir du mode de fonctionnement mental habituel. Selon David Bohm, cela se produit spontanément quand notre perception change, quand la pensée s’interrompt et que le voir prend sa place, quand la perception intuitive de l’esprit s’éveille. L’exemple que prend D. Bohm est assez intéressant : « il existe un autre type de perception : la perception par l'esprit. Celle-ci permet de vérifier si notre pensée est cohérente ou non. Ainsi, il arrive que vous soyez en conflit avec un tiers et que votre pensée vous conduise à blâmer cette personne, donc à dégager votre responsabilité, ce qui vous amène à vous sentir mieux… pourtant à un moment plus serein, vous aurez la sensation indéfinissable d'être, tout au moins en partie, responsable du problème"..."je crois que quand cela se produit, nous accédons, en fait, à un stade au-delà de la pensée - celle-ci s'interrompt l'espace d'un instant. Nous percevons, en quelque sorte, mais pas par les sens". En d’autres termes, si l’ego tend par nature à chercher à s’isoler, il tend aussi à isoler, et le mental au service de l’ego est d’emblée une pensée fragmentaire. La bulle éclate quand la lucidité intervient et que le fait est vu dans son unité.

2) Ce dont l’être humain a peut-être le plus besoin pour apprendre à respecter la Nature c’est de retrouver l'unité, concrètement d’éprouver un état de communion avec elle, ce qui demande une sensibilité très vive. Seule la sensibilité permet le contact avec la Nature, et sans ce contact, nous n’avons de relation à la Nature que sur un mode de pensée utilitaire. Krisnamurti le dit assez brutalement : « Si on perd le contact avec la nature, on perd le contact avec l’humanité. Coupé de tout rapport avec la nature, on devient un tueur. On peut alors massacrer des bébés phoques, des baleines, des dauphins ou des hommes, pour le profit, le ‘sport’, ou au nom de la science ».

(texte) Si notre regard sur le monde n'est pas celui de la contemplation, nous

y sommes insensibles. Quand l’homme vit coupé de toute relation à la Nature, il se désensibilise, et au bout du compte, c’est à lui-même qu’il finit par faire du mal,

car son inconscience le rend aveugle. Il est urgent que nous pressentions autour de nous la présence de la vie de la Nature. « Sentez que vous faites partie de tout cela et de tout ce qui vit. Si vous maltraitez la nature, c’est vous-même que vous maltraitez ». Il n’y a pas de séparation entre l’homme et le monde, pas de séparation entre l’homme et la Nature. C’est l’idée même qu’il pourrait y en avoir qui est une illusion et une illusion due à une pensée fragmentaire. Par conséquent,

seule la conscience d’unité peut nous délivrer de cette illusion et la conscience d’unité s’établit dans la communion que les sens établissent avec le monde.

Dans un état d’unité, le sentiment de la séparation s’évanouit. Cela implique aussi que je sois pleinement présent au maintenant, sans que la pensée me propulse ailleurs ou demain. Dans la fraîcheur neuve et sensible de chaque instant. « observez, regardez comme si vous le faisiez pour la première fois. Si vous pouvez le faire, alors c’est la première fois que vous voyez cet arbre, ce buisson, ce brin d’herbe. Alors vous pouvez voir votre professeur, votre père, votre mère, votre frère, et votre sœur pour la première fois. C’est là une sensation extraordinaire : l’émerveillement, la fraîcheur, le miracle d’un nouveau matin »… «S’il existe une telle communion entre vous et la nature, alors vous pouvez communier avec l’homme, avec le garçon assis près de vous, avec votre professeur ou avec vos parents».

car son inconscience le rend aveugle. Il est urgent que nous pressentions autour de nous la présence de la vie de la Nature. « Sentez que vous faites partie de tout cela et de tout ce qui vit. Si vous maltraitez la nature, c’est vous-même que vous maltraitez ». Il n’y a pas de séparation entre l’homme et le monde, pas de séparation entre l’homme et la Nature. C’est l’idée même qu’il pourrait y en avoir qui est une illusion et une illusion due à une pensée fragmentaire. Par conséquent,

seule la conscience d’unité peut nous délivrer de cette illusion et la conscience d’unité s’établit dans la communion que les sens établissent avec le monde.

Dans un état d’unité, le sentiment de la séparation s’évanouit. Cela implique aussi que je sois pleinement présent au maintenant, sans que la pensée me propulse ailleurs ou demain. Dans la fraîcheur neuve et sensible de chaque instant. « observez, regardez comme si vous le faisiez pour la première fois. Si vous pouvez le faire, alors c’est la première fois que vous voyez cet arbre, ce buisson, ce brin d’herbe. Alors vous pouvez voir votre professeur, votre père, votre mère, votre frère, et votre sœur pour la première fois. C’est là une sensation extraordinaire : l’émerveillement, la fraîcheur, le miracle d’un nouveau matin »… «S’il existe une telle communion entre vous et la nature, alors vous pouvez communier avec l’homme, avec le garçon assis près de vous, avec votre professeur ou avec vos parents».

Le commandement moral de respect de la Nature est insuffisant. Il reste assez formel, froid, comme l’est le respect. Seule une relation fondée sur l’amour enveloppe en même temps le respect, sans que cela soit une obligation dont le sens doit être constamment réassuré, pour que l’obligation devienne effective, tandis que subsiste partout dans notre vie un mode de pensée qui maintient la séparation.

* *

*

Le respect de la Nature n’est pas une recommandation issue d’un gentil moralisme à l’usage des enfants. La morale n’est pas non plus consignée dans une série de recommandations à l’égard du prochain. La question du respect de la Nature est beaucoup plus grave car elle met en cause à la fois notre culture occidentale fondée sur la techno-science, et notre mode de pensée fragmentaire, notre avidité égocentrique, notre indifférence stupide devant la Nature.

Le respect de la Nature ne répond pas à un pourquoi d’origine seulement morale. Les raisons que l’on pourrait avancer de devoir respecter la Nature ne sont pas non plus seulement d’ordre économique. Michel Serres dit que le contrat naturel est métaphysique. La relation de l’homme à la Nature est la relation de l’homme à la Réalité. L’écologie, en tant que discipline à part, n’a pas non plus le monopole de la notion de respect de la Nature. Le respect de la Nature renvoie à notre conscience limitée, étroite, fragmentaire, conscience qui doit être changée pour que l’humanité retrouve un avenir dans une Nature riche et vivante et pas dans un monde pauvre, désertique et mort. Ce n’est pas sans relation avec la connexion intime de l’homme avec la vie.

* *

*

![]()

![]() © Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.

© Philosophie et spiritualité, 2002, Serge Carfantan.

Accueil.

Télécharger,

Index thématique.

Notion.

Leçon suivante.

![]()

Le site Philosophie et spiritualité autorise les emprunts de courtes citations des textes qu'il publie, mais vous devez mentionner vos sources en donnant le nom du site et le titre de la leçon ou de l'article. Rappel : la version HTML n'est qu'un brouillon. Demandez par mail la version définitive..

![]()